让影视摄制服务水平跟上电影强国步伐。

上海市影视摄制服务机构的墙上满是锦旗,其中有一面来自剧组《1921》。这部展现中国共产党百年伟大征程起点的电影,刚刚在第24届上海国际电影节揭开面纱,大量上海老建筑在银幕上呈现出细腻、沧桑的质感,把观众带回百年前那个激情澎湃的年代。“电影的质感是它的生命之一”,几天前接受解放日报·上观新闻记者采访时,《1921》监制、导演黄建新自豪地说,“得益于上海的支持,我们的镜头敢‘盯’着那些老建筑拍摄,因为它们全是真的。”

正是有“剧组保姆”之称的上海市影视摄制服务机构为这些电影质感的呈现提供了保障。作为本届电影节电影市场的重头戏之一,“推动国内影视摄制服务机制建设发布会暨‘上海经验’推广会”6月13日举行。面对齐聚上海“取经”的30个城市的影视主管部门负责人,上海市影视摄制服务机构负责人于志庆笑着说:“很多人问我经验是什么,我的回答都只有一个词——服务。这是我们的本职工作,我们只是努力做好它。”

有0.1%的可能性,就向100%努力

在不少电影人眼里,在上海拍电影的过程,其实是一个不断“打扰”上海市影视摄制服务机构的过程。

上海出品春节档电影《人潮汹涌》全程在上海取景拍摄。上海历史感和国际化并存的城市风貌给了导演饶晓志创作灵感,“上海是一个有烟火气又充满可能性的地方,有一种很迷人的气质”,但这些要在电影中呈现出来并不容易。

在拍摄一场雨夜戏份时,为了达到理想效果,饶晓志需要拍摄公交站场景。在四处碰壁后,制片人顾晓东找到了上海市影视摄制服务机构,“服务机构帮我们协调了多个公交站,最后选定了在松江的一个。由于是雨夜戏,需要调度多方力量,机构又帮我们召开几次协调会议,最终敲定半夜各方联动,配合我们完成这一场景的拍摄。”

在他看来,“上海经验”是“有求必应”和“随需应变”。为了达到拍摄效果,剧组不断向机构提要求,机构则不停协调。“我们不停地‘骚扰’他们,他们也不厌其烦地帮助我们解决问题。导演需要的基本都能拿下,没有退而求其次。”

为还原上世纪20年代上海的城市面貌,黄建新带着美工组在上海实地勘景时,看中了70多处建筑。“只要有0.1%的可能性,我们就会寻找机会,朝着100%的方向努力。”于志庆介绍,《1921》的拍摄时间紧、任务重,给取景协调带来很多困难。“在历史建筑取景还会涉及到一个问题,长时间灯光照射会对建筑有所损害,这同样需要我们来协调。”正是机构的耐心、细致和专业帮剧组解决了拍摄难题,也为取景地解决后顾之忧。这些,都让《1921》等影片的拍摄敢在上海“较真”。

“上海经验”走向全国

“剧组保姆”早已闻名全国。此前,机构帮助北京华录百纳顺利解决了困扰多时的一桩取景难题,让该公司决定来上海注册成立分公司,并把重要项目落地在上海。“选择在上海注册,因为有这样一个服务机构,让大家觉得安心。”

于志庆很喜欢机构的一个形容语,“小支点撬起大产业”。“这让我觉得,我们做的事情是有价值的。我们在整个服务行业里也许微不足道,但每当为剧组做完一件事情,我们整个团队都很有成就感。”

青年演员王仁君、袁文康、窦骁、刘家祎、胡先煦、张超走进中共一大纪念馆参观。

上海市影视摄制服务机构已经成立7年,由机构认定的上海影视拍摄推荐取景地已突破300家。为了缩短服务流程,机构建立了远程系统,只要登录数据平台,就可以轻松浏览全上海按区划分的取景地,里面不仅有地点和联系人,还能看到这个取景地的图文和视频介绍。如果剧组希望协调一些高难度的取景地,可以通过数据平台向上海市影视摄制服务机构提出线上申请,迅速就能收到答复,并得到免费、高效的服务。

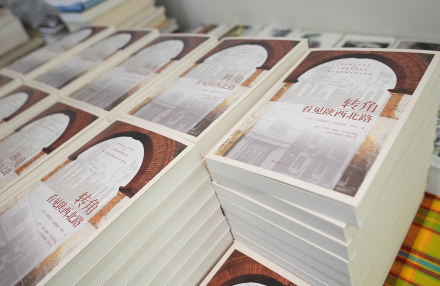

前来“取经”的兄弟省市络绎不绝。2020年8月,上海市影视摄制服务机构与长三角首批17家影视拍摄基地共同成立“长三角影视拍摄基地合作联盟”,并发布联盟成立共识。就在全国各城市组团来“取经”的前一天,“长三角影视拍摄基地合作联盟”在上海国际电影节电影市场内举办了联盟推介会暨《长三角影视拍摄指南》发布会。

“我们期待,能在全国范围内推广、构建一套规范化、标准化和国际化的影视摄制服务体系,助力电影强国建设征程。”中国电影基金会理事长张丕民期待“上海经验”能逐步走向全国。

本次活动由中国电影基金会、中国电影制片人协会和中国电影合作制片公司联合主办。